Wabah penyakit menjadi momok menakutkan di banyak negeri, tidak terkecuali di sini. Seabad silam pernah terjadi wabah kolera yang mendera masyarakat Sumatera. Kisahnya dimulai dari Jambi. Di balik itu, wabah telah melahirkan tatanan baru sebagai bentuk antisipasi agar wabah tidak terjadi lagi.

Di Jambi, wabah kolera bolak-balik terjadi pada periode 1882-1911. Tidak heran, jika tahun-tahun tersebut disebut sebagai tahun wabah. Dari Jambi, penyakit kolera menyebar ke sejumlah wilayah di Sumatera, mulai dari pesisir hingga ke pedalaman di hulu. Menelan korban hingga ribuan jiwa.

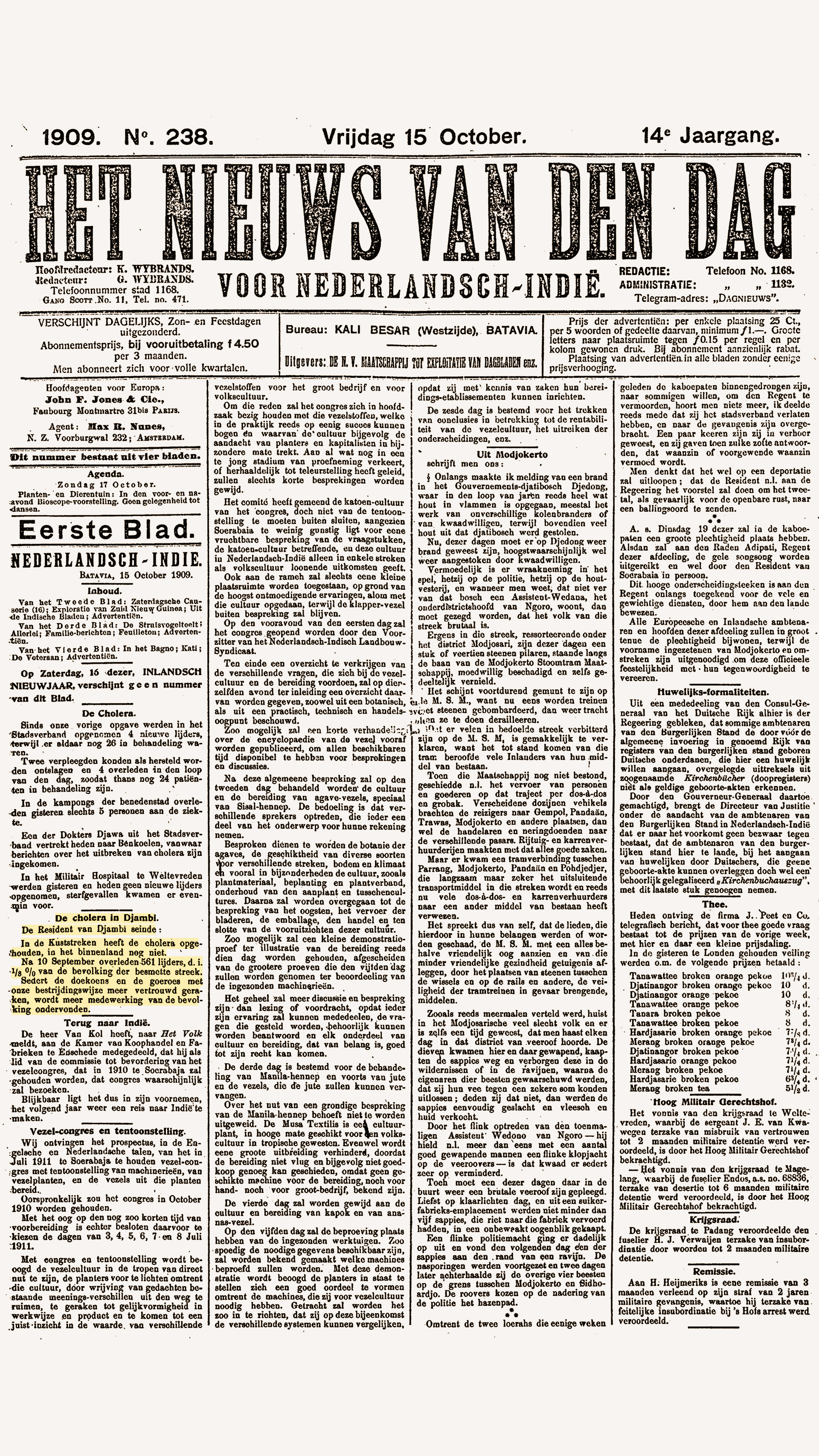

Kasusnya bahkan tercatat di media massa. Koran Het Nieuws Van Den Dag, 15 Oktober 1909 memberitakan wabah kolera di Karesidenan Jambi terus meluas ke pedalaman. Saat itu korbannya sudah mencapai 561 orang dan masih terus menyebar.

Surat kabar De Locomotive tanggal 6 September 1909 bahkan memberitakan kolera dari Jambi telah semakin jauh menyebar hingga ke hulu dan mengancam wilayah Padangsche Bovenlanden. Ada juga yang menyebut sebarannya telah mengakibatkan wabah serupa di Sumatera Selatan.

Hingga akhir tahun 1909, korban meninggal akibat kolera di Jambi mencapai 2.200 orang. Wabah baru berhenti setelah dilakukan penanganan serius. Petugas mendisinfeksi rumah dan lingkungan para penderita. Pengobatan intensif diberikan oleh rumah sakit, termasuk distribusi obat dan bahan makanan ke wilayah pedalaman yang terkena wabah.

Dokter spesialis penyakit dalam asal Belanda, Abraham Albert Hijmans, dalam artikelnya di koran Het Nieuws Van Den Dag, 7 Agustus 1909, menyoroti fenomena wabah tersebut. Penelusurannya di pedalaman Jambi dituangkan dalam tulisan berjudul ”Epidemi Kolera di Jambi”.

DELPHER

Iklan tentang obat kolera di surat kabar pada masa Hindia Belanda.

Ia menyimpulkan, wabah tersebut merebak akibat kondisi lingkungan dan gaya hidup. Kebiasaan masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Batanghari sangat rentan terkena penyakit.

Ini karena mereka mengonsumsi air sungai sekaligus membuang limbah ke sungai. Itulah sebabnya mereka dengan mudah terjangkit kolera. Setelah mendapatkan perhatian dan penanganan, wabah akhirnya dapat diatasi.

”Epidemi itu dinyatakan berakhir di Jambi setahun kemudian. Namun, pada saat yang sama ternyata telah menyebar ke wilayah Komering Ilir, Sumatera Selatan,” kata Dedi Arman, peneliti sejarah Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kepulauan Riau.

KITLV

Sungai Batanghari di Jambi pada tahun 1930.

Selain kolera, sejumlah wabah penyakit lainnya juga pernah tercatat dalam sejarah peradaban masyarakat di Sumatera. Salah satunya wabah pes di Karimun. Koran Bataviaasch Nieuwsblad mencatat kasus ini dengan judul ”Wabah Menghebohkan di Karesidenan Riau” pada 18 Februari 1922.

Kasus ini menggemparkan karena hampir seluruh korban yang terinfeksi meninggal. Bahkan koran De Standard memberi judul ”Tulah di Riau”. Untuk mengatasi wabah ini, dibangun pusat karantina di Pulau Los, Tanjung Pinang.

Benih vaksin

Di Sumatera Barat, epidemi cacar juga pernah menjangkit begitu cepat dan masif pada 1912. Vaksin yang ada tidak memadai untuk mencegah penyebaran sehingga epidemi diramalkan berlangsung panjang.

Saat itu, Dinas Kesehatan Belanda merasa perlu menghemat benih vaksin yang ada sebagai vaksin cadangan untuk masa yang akan datang. Dinas pun berpikir keras menambah stok vaksin. Akhirnya, benih vaksin diambilkan dari anak-anak yang sudah pernah terkena cacar.

KITLV

Wabah cacar melanda banyak daerah pada masa Hindia Belanda. Dalam gambar adalah vaksinasi cacar yang dilakukan di sebuah kampung di Jawa oleh seorang dokter pribumi pada tahun 1910.

”Anak-anak dengan kriteria itu dicari ke seluruh penjuru kota untuk kemudian dikumpulkan di lima tempat yang berbeda di pinggiran kota,” kenang Bahder Johan, salah satu anak yang terpilih dalam buku biografinya, ”Bahder Djohan, pengabdi kemanusiaan” (1980).

Tidak diketahui persis apakah wabah itu kemudian dapat diredam dengan cepat atau tidak, tetapi epidemi serupa kembali merebak dua dasawarsa kemudian.

”Sekitar tahun 1929, epidemi cacar kembali melanda tanah Minang,” demikian catatan Dedi Arsa, penulis Sejarah IAIN Imam Bonjol dalam judul ”Penyebaran Wabah dan Tindakan Antisipatif Pemerintah Kolonial di Sumatra’s Westkust 1873-1939”.

KITLV

Kantor Pengendalian Wabah di Surabaya. Foto diambil antara tahun 1916-1918.

Pengalaman menghadapi epidemi kerap melahirkan tatanan baru dalam kehidupan masyarakat yang kemudian diwariskan untuk menjaga anak cucu.

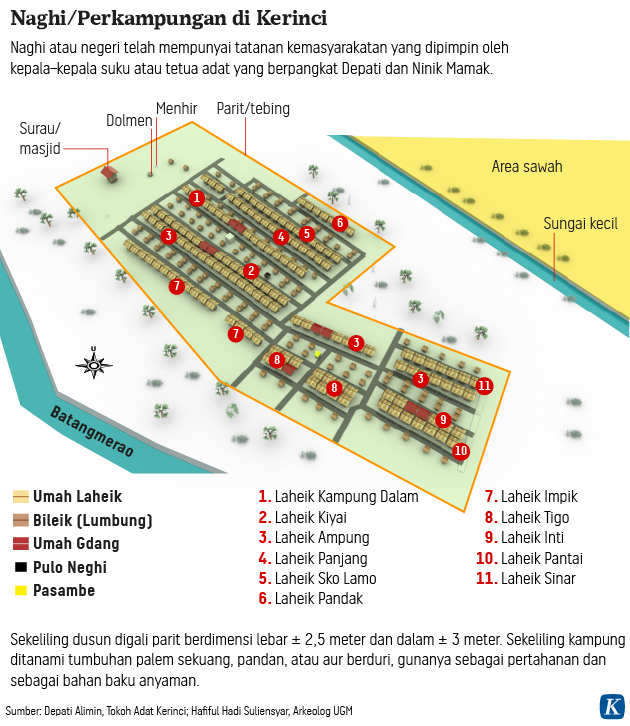

Sebagai contoh, adaptasi hidup hingga model permukiman di Kerinci, Jambi, yang diciptakan demi mengantisipasi berulangnya wabah.

Masyarakat mengenal tradisi bujumu ahai alias berjemur di bawah matahari pagi. ”Ternyata tradisi itu ampuh mencegah virus,” ujar Ali Surakhman, pamong budaya asal Kerinci.

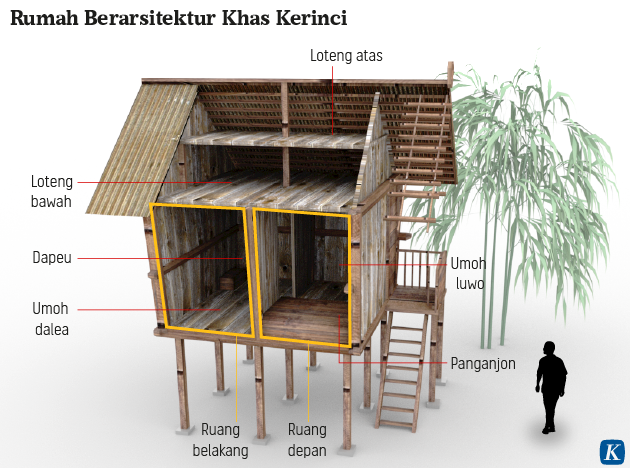

Bukan itu saja. Arsitektur permukiman juga mewariskan pola karantina di masa lampau. Permukiman di Kerinci yang disebut naghi atau dusun mengenal istilah pahit besudut mpat yang berarti bangunan dengan empat sudut.

Sekeliling permukiman dibuat parit selebar 2,5 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter. Di sepanjang parit ditanami beberapa jenis tanaman, mulai dari palem sekuang, pandan berduri, hingga aur berduri.

Tanaman-tanaman itu diyakini efektif menahan masuknya binatang buas, musuh, hingga penyakit. Tidak ketinggalan, beragam jenis tanaman obat di sepanjang jalur itu. Warga juga kerap mengasapi sekitar rumahnya di dekat tanaman sebagai upaya menangkal penyakit.

Lumbung padi

Bangunan lain, yaitu deretan lumbung padi alias larik jajo, yang dibangun terpisah dari rumah induk. Fungsinya untuk menyimpan stok makanan saat terjadi wabah ataupun masa paceklik.

Orang Kerinci juga mengenal sistem karantina. Mereka menerapkan dua model, di dalam rumah dan di luar kampung. Di dalam permukiman kuno orang Kerinci, ada pintu yang menghubungkan antarsatu bangunan dengan bangunan lainnya. Di antara kedua pintu, terdapat sebuah ruangan untuk tempat pembakaran kemenyan.

Di bagian dapur, terdapat sudut yang dinamakan pangau. Anggota keluarga yang sakit akan dibawa ke sana untuk proses penyembuhan. Salah satunya dengan dimandikan uap menggunakan rempah rempah.

Di luar parit basudut mpat, terdapat tanah ajun arah (lahan perluasan) yang letaknya di luar desa. Lokasi tanah yang biasanya masih berhutan itu menjadi tempat karantina ketika ada warga yang sakit parah dan menular.

Orang Kerinci juga punya berbagai cara pengobatan, seperti ngubat dan asyeik. Ngubat merupakan cara pengobatan lewat bantuan dukun. Cara ini bahkan masih dianggap mujarab di masa modern seperti sekarang.

Dalam upacara asyeik, masyarakat memberikan persembahan atau sesajian berupa hasil bumi. Sejumlah dukun mengucapkan mantra dan membawakan tarian magis dalam alunan musik sederhana nan ritmis (berulang-ulang).

KITLV

Ruang isolasi untuk mengontrol wabah yang didirikan di Songgoriti, Malang, Jawa Timur. Foto diambil antara tahun 1920-1921.

Dalam proses itu bisa terjadi trance yang diyakini sebagai kehadiran roh untuk memperbaiki kondisi buruk. Baik ngubat maupun asyeik merupakan bentuk primitif masyarakat Kerinci dalam menjaga hubungan dengan alam.

Ritual lainnya adalah mandi balimau. Dalam salah satu upacara adat, seluruh warga akan melintasi percikan air jeruk yang diyakini sebagai penanda kesembuhan dan perdamaian.

Penulis sejarah Kerinci, Deky Syaputra, mengatakan, orang Jambi, khususnya di Dataran Tinggi Jambi, seperti Kerinci, menangani wabah cacar pada 1990-an dengan caranya sendiri.

KITLV

Seorang pria mendapatkan vaksinasi. Foto diperkirakan diambil di Maluku pada tahun 1935.

Mereka membakar kemenyan di rumah pasien yang menghasilkan aroma wangi. Tidak jarang pula, kemenyan diasapkan kepada si penderita. Ada pula yang memercikkan air dari bungo gedang (kacapiring) sebagai pendingin yang juga menghasilkan wewangian.

Sampai hari ini ritual-ritual serupa masih kerap dilakukan. Sama halnya ketika penyakit Covid-19 merebak hingga wilayah Jambi, termasuk Kerinci, sebagian masyarakat menjalankan cara tradisional untuk menangkal penyakit tersebut.

Masyarakat di Desa Koto Iman, Kerinci, misalnya, membakar kemenyan di lima titik dusun mereka. Di sekeliling dusun kemudian dipercikkan air yang sebelumnya dicampur dengan beligo atau kundur (Benincasa hispida).

DELPHER

Desa Rawang di Kerinci, Jambi, pada tahun 1922.

Begitu pula di komunitas adat Orang Rimba. Tradisi karantina dan jaga jarak telah hidup selama turun-temurun. Tujuannya, untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit.

Sejak mengetahui terjadinya pandemi Covid-19, pimpinan adat Orang Rimba langsung memboyong anggota komunitasnya masuk menjauh ke tengah hutan. Mereka memilih tetap aman di tengah hutan karena mengetahui sumber wabah berasal dari luar.

Orang Rimba percaya, di tengah ekosistem alam yang seimbang, mereka dapat terlindungi dari beragam penyakit berbahaya, termasuk apabila mereka menjaga hutan dan memanfaatkan seisinya dengan bijaksana.

Tulis Komentar di Bawah ini!